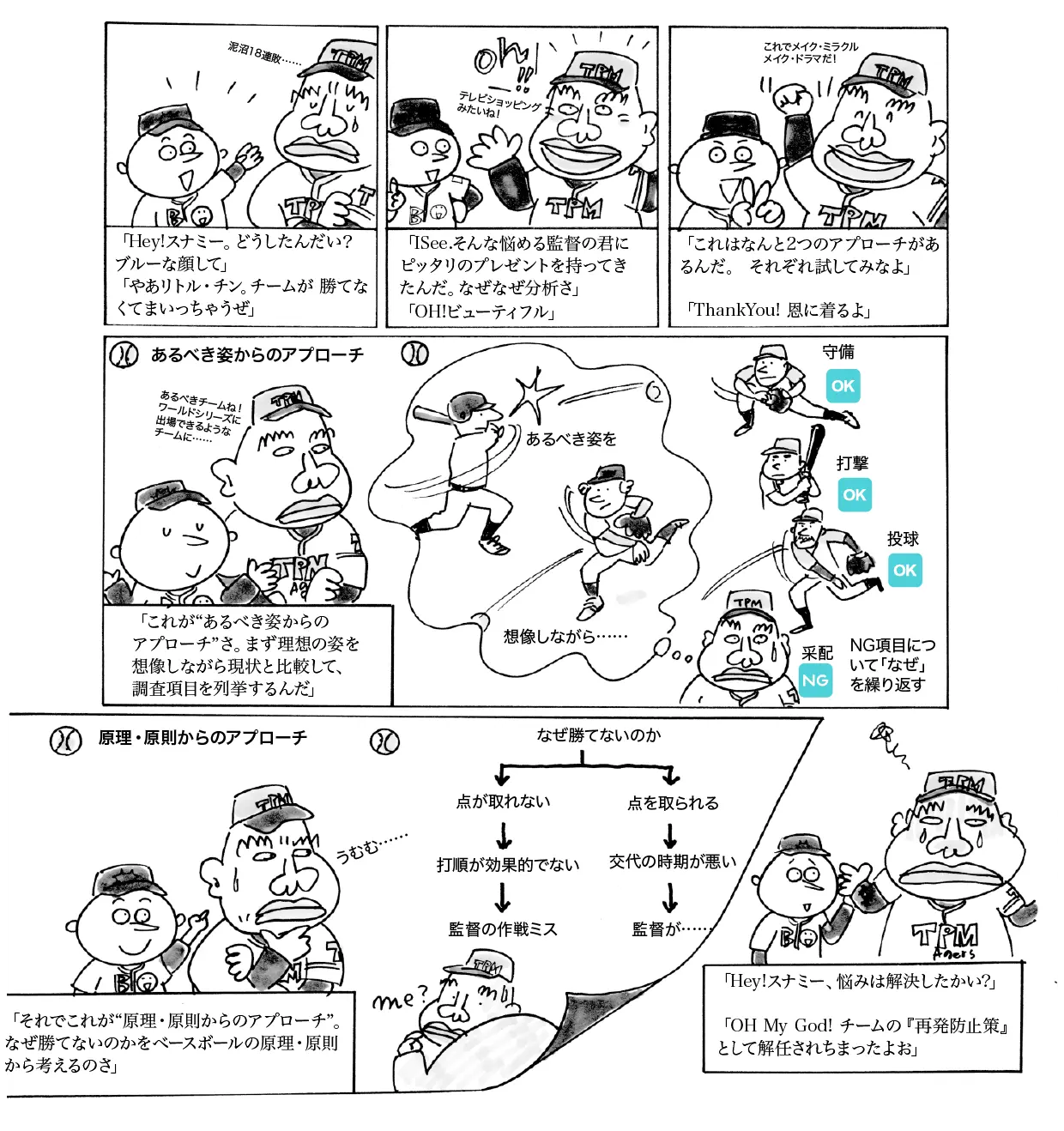

【第4回】「なぜなぜ分析」2つのアプローチ 〜Take me out to the 再発防止策〜

前回は「なぜなぜ分析」を実施する上でのルール「なぜなぜ分析の10則」を解説しました。このルールに則って分析を進めれば要因が突き止められ、再発防止策を立てることができるはずです。このルールと同時に覚えておかなければならないのが「なぜなぜ分析の2つのアプローチ」、すなわち「あるべき姿からのアプローチ」と「原理・原則からのアプローチ」です。今回はこれら2つのアプローチについて、それぞれどのように進められ、どんな特徴があり、どんな状況でどのように使い分けるのかをみていきましょう。

左から右に読んでね!→→→

●原理・原則からのアプローチ

「原理・原則からのアプローチ」は、トラブルが発生した問題の部分に焦点を当て、その発生の原理・原則を考えることから分析を始めます。

図の「ボルトが回らない」という現象を例にみてみましょう。まず、最初の「なぜ①」で「ボルトが回らない」原理・原則を考えます。そして、その原理・原則である「ボルトにかかるトルクよりボルトと板の間の抵抗が大きい」ということから、分析を進めます。

現象の原理・原則を考えられるようになるには訓練が必要ですが、「あるべき姿からのアプローチ」に比べ、より多くの要因を洗い出せます。図のグレーの部分が「あるべき姿……」では出なかった要因です。

●2つのアプローチの使い分け

現象が発生するメカニズムが比較的わかりやすく、要因が1つである場合は「あるべき姿からのアプローチ」が適しています。一方、発生のメカニズムが複雑で、要因が複数あると考えられるような場合は「原理・原則からのアプローチ」が適しているといえます。

また、なぜなぜ分析のトレーニングという意味では、はじめはわかりやすい現象に対して「あるべき姿からのアプローチ」で分析を行い、慣れてきたら複雑な現象に対して「原理・原則からのアプローチ」で分析を行うとよいでしょう。

本記事は『月刊TPMエイジ』2007年7月号からの転載です