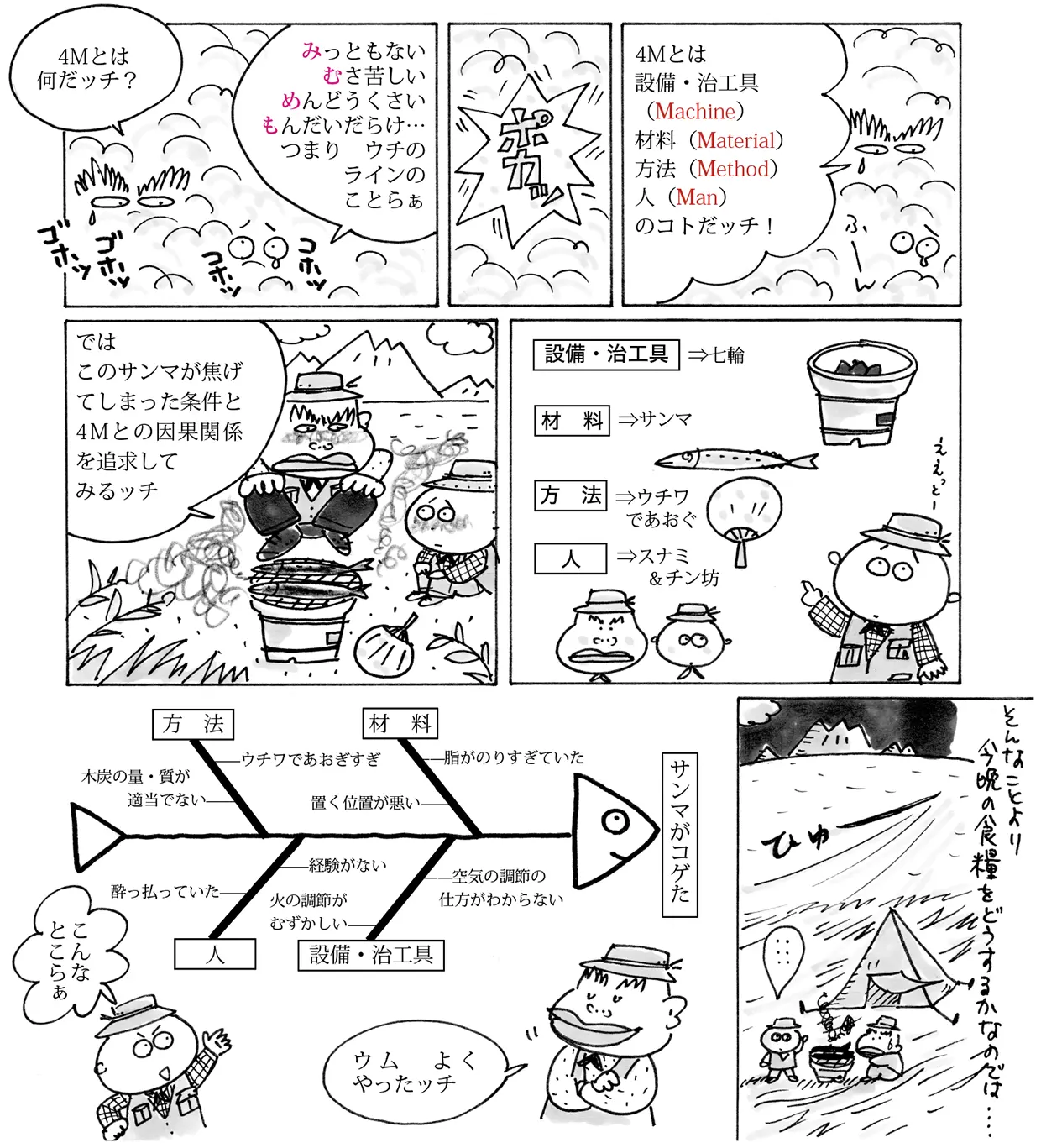

【第7回】秋の味覚がコゲたワケ 〜4Mとの関連性から検討しましょう〜

PM分析は、不具合現象を正しく層別し、それぞれの不具合現象に対してその発生メカニズムを学び、現象を物理的な見方で解析し、原理・原則から要因を漏れなくリストアップし、それらの要因を寄与率に関係なくすべて調べ、欠陥があれば全部つぶすというステップで進めます。この中でとくに重要なのは、「現象の明確化」「設備の機構・構造を知る」「現象の物理的解析」そして「維持管理」のステップです。現象の物理的解析については前月号で解説しましたので、今回は「現象の明確化」「設備の機構・構造を知る」のポイントについて解説します。

左から右に読んでね!→→→

●現象の明確化

このステップは、設備の機構や部品の機能などを徹底して調べて、設備のメカニズムを知るステップです。ものごとを解決しようとする場合、「観察によってそこにある事実をしっかりとらえ、そこから本質を見きわめる」ことが非常に大切であり、このことをPM分析では「現象の明確化」と呼んでいます。

TPMにおける改善目標は、極限の追求であることから、慢性不良に関しても「ゼロの実現」をねらった改善が必要です。そのためにも、現象を明確にして、「これならゼロは可能だ」と考えられるテーマを設定し、そのゼロを積み重ねることが慢性ロス低減には早道なのです。

現象のとらえ方は、ルーペ、顕微鏡、各測定器などを用いて、確認できる最小単位までさかのぼることが大切です。たとえばキズといっても単にキズがあるとしないで、それは打ちキズなのか、すりキズなのかなどのように、どういうキズなのかまで見ることが重要なのです。

現象の明確化とは、現象を正しく理解してその現れ方、状態、発生部位、マシン差などから現象の形態(パターン)を層別することです。

ポイントは、

- 先入観を排除する

- 3現(現場、現物、現実)主義で事実をよく見て分析する

- 現象を可能な限り層別する(5W1H)

- 正常な状態(良品)と異常な状態(不良品)を比較して違いを見逃さない

ことです。

PM分析のステップ

●設備の機構・構造を知る

設備の機構・構造を知ることは、現象の明確化と同じくらい重要です。機構・構造が理解できれば、不良のメカニズムが自ずとわかってくるものだからです。

設備の機構・構造を理解しないでPM分析をすると、要因のリストアップに漏れが発生します。また成立する条件と、設備、材料、方法、人という4Mとのつながりが結びつかなかったりします。そのため、思いつき的なPM分析になってしまうということになりかねません。

ふだん使っていて「よく知っている」と思っている設備でも、その機構・機能を説明しようとするとなかなかできないものです。また、それらをよく知らないままに現象を物理的に説明しようとしても、できるものではありません。

このようなとき、機構図を自分で描いてみると、設備の各部をよく見るし、いろいろな不具合を発見できたりします。PM分析に入る前に、自らの手で機構図を描くことはたいへん有効です。

本記事は『月刊TPMエイジ』2007年10月号からの転載です